2025年6月27日至28日,南京工程学院非遗种子实践团队开展了暑期实践活动,旨在通过调研与传播双轨并行,实现两大核心目标:一是挖掘非遗传承的现实困境,通过问卷数据厘清公众认知盲区与传承人实际需求;二是激发社会参与活力,在亲自体验非遗技艺之后,以调研成果为基础尝试以头脑风暴形式思考如何尝试推动社区非遗工坊、校园非遗课程等落地项目,让文化遗产从“博物馆式保护”转向“生活化传承”。我们期待以青年视角为非遗注入新动能,让千年文脉在当代生活中焕发持久生命力。

2025年6月27日,为精准把握公众对非物质文化遗产的认知现状,团队成员结合文献研究、专家意见,围绕“非遗普及度”“传承困境”“创新需求”三大维度,设计出多层次调研问卷。问卷采用“选择题+开放问答”形式,力求覆盖不同年龄、职业群体的真实诉求,尝试从数据中挖掘传统文化活态传承的新路径。最终团队收到了80余份问卷,通过分析问卷数据为后期脑暴活动提供实际数据基础。

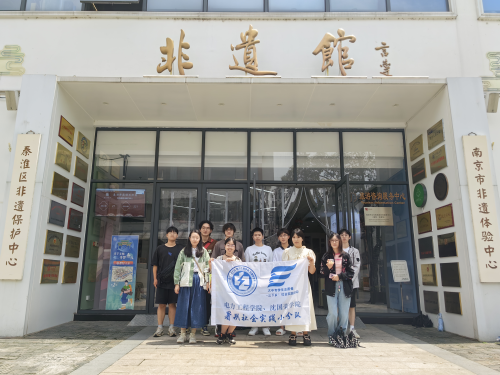

2025年6月28日,实践团前往秦淮非遗馆进行实地调研与沉浸式体验。在非遗馆内,团队成员们先后参观了绒花、南京云锦、秦淮灯彩等代表性非遗项目展区,通过传承人的现场讲解与示范,深入了解了这些传统技艺的历史渊源与文化内涵。

在实践体验环节,团队成员分为三组,分别体验了不同的非遗项目。绒花制作组的同学们在传承人指导下,学习将蚕丝染色、勾条、打尖等工序,亲手制作出精美的绒花发饰;泥人组的成员则从揉泥、塑形开始,逐步完成具有个人特色的泥塑作品;微雕组的同学在放大镜下,小心翼翼地尝试在米粒大小的材料上进行雕刻创作。通过亲身体验,团队成员深刻认识到非遗技艺背后所蕴含的精湛工艺与匠心精神,每一道工序都体现着传承人对传统文化的坚守与热爱。

当天下午,团队基于前期的问卷调研结和在非遗馆的实地体验,组织开展了“非遗传承创新”主题头脑风暴活动。活动中,队员们结合问卷数据中反映出的“年轻人参与度低”“传播形式单一”等现实问题,就如何推动非遗走进现代生活展开了热烈讨论。有的同学提出开发非遗主题沉浸式数字体验项目,利用VR技术还原传统工艺制作过程;有的建议将非遗元素融入校园文创产品设计;还有的则构思通过短视频平台打造年轻化的非遗IP形象。经过三个多小时的思想碰撞,团队最终形成了包括“非遗+数字技术”“非遗+校园教育”“非遗+文旅融合”在内的多项创新方案,为推动社区非遗工坊、校园非遗课程等项目提供了切实可行的思路。

此次实践活动通过“调研-体验-创新”的闭环模式,不仅让团队成员们对非遗文化有了更深刻的理解,更通过青年学子的创新思维为非遗传承注入了新的活力。非遗种子实践团队以实际行动诠释了当代青年的文化担当,他们用脚步丈量文化厚度,用双手触摸传统温度,用智慧探索传承新路。相信在青年一代的接续努力下,这些承载着中华民族智慧结晶的非遗瑰宝,必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩,为文化自信注入源源不断的青春力量。如果有机会,团队在未来将把这些创新构想进一步细化落实,尝试与相关非遗传承人及社区展开合作,真正推动非遗文化从静态保护走向活态传承,让千年文脉在当代社会焕发新的生机。

标题:探秘秦淮匠心,传播非遗种子社会实践

地址:http://www.ayczsq.com/ayjj/40998.html